70代男性

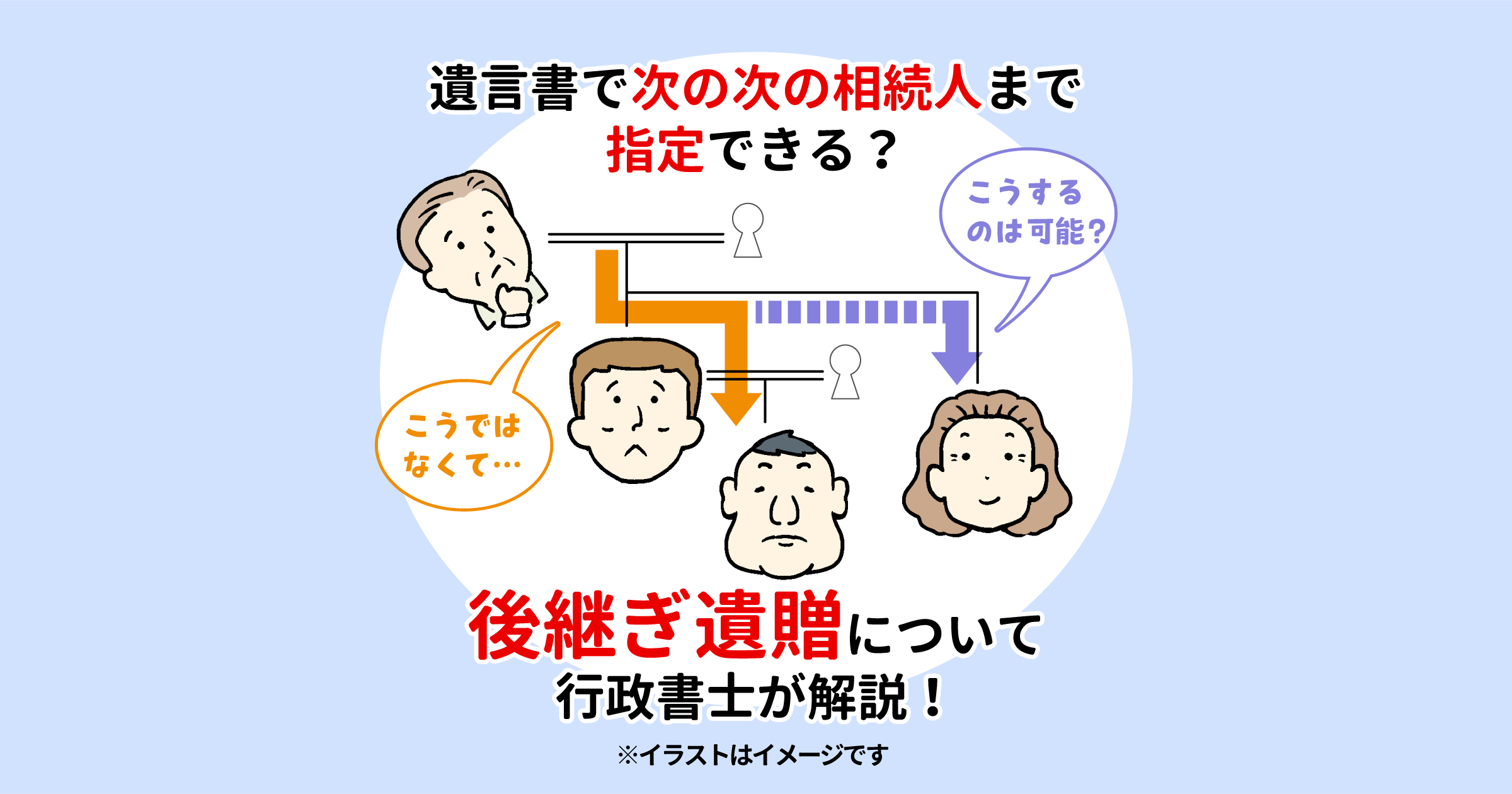

私の所有している甲不動産を長男Aに相続させたいと思っています。

しかし、この長男Aの息子Bつまり孫のBと私はあまり関係が良くありません。

長男Aに甲不動産を相続させたいけれど、もしAが亡くなった場合には甲不動産は孫のBが相続することになりますよね?

どうしても甲不動産をBには渡したくないため、もし相続後にAが亡くなってしまった場合には甲不動産を長女の娘Cに相続させたいと思っています。

遺言書によってこのような指定をすることは可能なのでしょうか?

今回のご相談は相続手続きが終了後に財産を引き継いだ相続人が亡くなった場合、その後の相続人まで指定することはできるか?といったご相談でした。

このような遺言の方法を”後継ぎ遺贈”と呼ばれています。結論から申し上げますと、一般的に後継ぎ遺贈について、民法上、無効であると解されています。

後継ぎ遺贈は、絶対にできないというわけではありませんが、あまり望ましい形ではないということができます。

上記のように、遺言書を作る前に専門家に相談すれば、「跡継ぎ遺贈」が望ましくないことが分かります。

しかし「跡継ぎ遺贈」が無効と知らず、そのような記載をしたまま亡くなってしまった方もいるでしょう。もし跡継ぎ遺贈が記載された遺言書を見つけたら、どうしたらいいのでしょうか。

この記事では「跡継ぎ遺贈」について知っておきたいポイントを詳しく解説します。

後継ぎ遺贈とは?

後継ぎ遺贈とは、遺言によって被相続人から遺贈を受けた人が死亡したとしても、その受遺者の相続人に遺贈の目的物を相続させるのではなく、被相続人があらかじめ他の相続人を指定して財産を受け継がせていくという遺贈です。

そもそも遺贈とは、故人が残した遺言に則って、故人の財産の一部、あるいは全てを譲ることを指します。

相続人以外への遺贈は、通常の相続とは違い遺言を残す必要があり、一手間かかります。

しかし、遺贈する相手については、生前にお世話になった人といった特定の個人はもちろん、病院や教育機関、地方自治体やNPO法人などの人以外の団体や法人など、誰であっても指定することができるというメリットがあります。

さて、跡継ぎ遺贈の具体例について、被相続人Aが、Bに対して遺贈をした場合を例にご説明します。

この場合、一般的にはBに遺贈された財産は、Bの死後はBの相続人に相続されたり、Bが指定する人に対して遺贈されたりしつつAの財産が後世に受け継がれていくことになります。

一方で後継ぎ遺贈は、このような一般的な相続の方法ではなく被相続人AがAの死後だけでなくBの死後もなお当該財産の行方を指定するという遺贈の方法となります。

後継ぎ遺贈と判断される遺言書の文言

後継ぎ遺贈と判断される遺言書の文言は以下のような例が挙げられます。

<例>

- 甲不動産を配偶者であるAに譲る。配偶者Aが死亡した後は当該不動産をBに譲る

- 甲不動産は一時的にAに遺贈する。しかし、遺言の効力が発生した後にAが死亡した場合にはAの法定相続人であるBではなく二次的に遺言者の指定するBに相続させる

- 全財産を妻Aに相続させる。妻Aの死後、残った財産のうち自宅である甲不動産を長男Bに、自宅以外の財産をCに相続させる

このように、一時的に自分の財産を誰かに遺贈しつつ、その遺贈の相手が亡くなった後についても言及して当該財産について受遺者を指定する内容であれば”後継ぎ遺贈”と判断されると解されています。

「後継ぎ遺贈」は一般的に無効と判断される

さて、ここまで紹介した「後継ぎ遺贈」については、民法上は無効であると一般的には考えられています。(ただし、裁判所は後継ぎ遺贈を無効であるとはっきりと明言していません)

無効とされている根拠は次のとおりです。

- 民法の大原則である所有権絶対の原則に反するから

- 所有権は法によってのみ定めることができるから

民法の大原則である所有権絶対の原則に反するから

民法の大前提として、『所有権絶対の原則』があります。

所有権絶対の原則とは、人は何人からも妨害を受けることなく自分の所有物を自由に使用・収益・処分することができるという原則です。

つまり、被相続人も所有権絶対の原則があるからこそ、遺言書を残している場合には国家のルールである法にすら縛られることなく相続人を指定することができるのです。

しかし、後継ぎ遺贈が許されるということになれば、遺贈や贈与などで財産を受け取った相手は自らの所有物であるにもかかわらず前の所有者の想いに拘束されたり制約されることになります。

このように、所有権絶対の原則からご自身が相続や贈与で取得した財産についてはご自分しか次の承継先を決めることはできず、後継ぎ遺贈は認められないと考えられています。

所有権は法によってのみ定めることができるから

所有権について以下のような法があります。

民法 第175条 物権の創設

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

この条文の内容は、契約等によって民法その他の法律の定めたものとは異なる種類の物権を作り出すことはできず、また、物権の内容を民法その他の法律に定められているのとは違ったものとすることもできないというものです。

本来、遺贈の対象物は相続開始することにより受遺者に所有権は移転するため、相続の開始と同時に受遺者は自由な使用・収益・処分をすることができるようになります。

しかし、後継ぎ遺贈を有効なものとして認めてしまうと第一の受遺者の所有権は所有権絶対の原則から本来は自由に処分することも可能であるにもかかわらず前所有者の意思に拘束されることになります。

つまり、この第一の受遺者は民法に規定されている所有権の内容である自由な使用・収益・処分をすることができなくなってしまいます。

したがって、後継ぎ遺贈を有効なものとして認めてしまうと、第一の受遺者の所有権が『法の内容と異なる所有権』となってしまうのです。

例え当事者間において納得の上での後継ぎ遺贈であったとしても、法に規定されていない所有権を生じさせるような内容の契約は無効となると考えられている、そのため、後継ぎ遺贈は無効であると解されています。

後継ぎ遺贈について裁判所の見解

後継ぎ遺贈について、昭和58年3月18日(家月36巻3号143頁、判時1075号115頁、判夕496号80頁)に最高裁判所において争われた事案があります。

この判例は、最高裁判所が後継ぎ遺贈について明言をしたものではありません。

しかし、遺言の解釈について指針を示したものであるとして支持されているためご紹介します。

事案が少々ややこしいため、まずは事案の概要や争点など、順を追ってご説明します。

B木材店を営んでいたAは自筆証書遺言を作成し、以下のように記載していました。

Yに不動産を遺贈するが、木材店が経営する間は、当該不動産は物置としてそのまま使用する。

Yの死後については、Xら(Aの弟妹・甥・Yの弟妹の8人)で分割所有することし、当該不動産はB木材店に賃貸し、家賃収入は割合に応じて各自取得することとする。

上記の割合で取得する本人が(Aの弟妹・Aの甥・Yの弟妹)が死亡後はそれぞれの相続人が権利を承継する。

Aの死後、YはAの遺言書の内容を受け、Aから遺贈を受けたものとして当該不動産に対する所有権を登記しました。

一方で、Yの死後に当該不動産を分割所有するとされていたXらは、Yに対する遺贈は停止条件付き遺贈、つまりAが遺言に記載した遺贈の効力が発生するためには、Xらの生存中にYが死亡するという条件つきの遺贈であると主張しました。

そして、当該事案はXらがAの遺言は停止条件付き遺言であるという確認と、Yの単独登記は不当であると主張し、Yの登記の抹消を求めた裁判です。

まず、Aの遺言書の内容は”後継ぎ遺贈”、つまり第一次受遺者(Y)の受ける遺贈による利益と、第二次受遺者であるXらの生存中にYが死亡することを条件にXらが遺贈を受けるという特殊な内容でした。

この後継ぎ遺贈は、現行の民法上には明文の規定がありません。

そのため後継ぎ遺贈を有効とした場合について以下の点が問題とされました。

第一次受遺者(Y)が遺贈により受ける利益の内容が不明確であること

第二次受遺者(Xら)は、自己の取得すべき遺贈利益を有効に確保する方法がないこと

そのため第二次受遺者(Xら)の立場が、法的に極めて不安定であること

第一次受遺者(Y)・第二次受遺者(Xら)・第三者(遺贈された目的物をYから譲り受けた者・債権者等)の法的関係が不明確となること

これに対して、原審では以下のように示されています。

現行法のもとでは、2次受遺者(Xら)の遺贈利益に法的保護を与えるのは相当ではない。

Xらに対する二次遺贈の部分については、Aの希望を述べたにすぎず、無効である。

第一次的なYに対する遺贈は、Xらに対する第二次遺贈とは別個独立の遺贈であるとして有効。

Xらはこの原審を不服であるとして、”Aの真意は当該不動産をXらに承継させることにあったとして最高裁判所へ上告しました。

当該判決において、裁判所は後継ぎ遺贈が有効か無効か、はっきりと明言したものではなく遺言の解釈について以下のように示しました。

遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものである

遺言書の解釈は形式的に判断するのではなく、遺言書全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探究して趣旨を解釈すべきである

このように遺言書の判断基準を明示し、本件の事案については以下のように示しています。

- 単純に第一の受遺者に対する遺贈であって、第二の遺贈については被相続人の単なる希望として捉える余地がある

- 受遺者には遺贈の目的物を受遺者が第二の受遺者に対して遺贈する債務を負わせる内容の負担付き遺贈と解することもできる

- 第一の受遺者が亡くなるまでの不確定期限の遺贈であると解することもできる

- 後継ぎ遺贈は処分を禁止するため、実質的には当該財産に対する使用収益権を付与されたに過ぎないと解することもできる

このように、後継ぎ遺贈の記載はさまざまな解釈をすることができます。

そのため、本件遺言書の全記載、本件遺言書作成当時の事情なども考慮して当該遺贈の趣旨を明らかにすべきであると考えを示しました。

跡継ぎ遺贈が記載された遺言書はどう手続する?

このように、裁判所は後継ぎ遺贈を無効であるとはっきりと明言していません。

しかし、遺言の内容はあくまでも遺言者の真意に沿って遺言書が適法に有効となるように解釈をしようとする姿勢が見られます。

本事案においても後継ぎ遺贈が有効か無効かを判断したものではなく、遺言の解釈基準を示し、改めて遺言者の真意を探究すべきであるとして原審に差し戻しました。

学説も最高裁判所と同様に、遺言書の解釈については遺言者の真意を探究し、遺言内容の有効性を確定することに異論は無いように思われます。

そのため跡継ぎ遺贈が記載された遺言書を見つけたらどう手続を進めればいいのか、という点について、明確な応えはないのです。

実務的には、遺言者の真意を探究し、それに沿うような形で手続を進めることになるでしょう。

こうなると、ご家族だけで手続を進めることは難しいかもしれません。もし遺言書に書かれている内容が跡継ぎ遺贈に該当しそうな場合は、一度専門家に相談するといいでしょう。横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続をサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

相続手続のお悩みは

横浜市の長岡行政書士事務所

対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

後継ぎ遺贈の類似の制度

さて、実際の遺言書を見ると、「跡継ぎ遺贈」に似たような記載がされていることがあるかもしれません。判断の参考となるよう、後継ぎ遺贈の類似制度を紹介します。

- 予備的遺言

- 相互遺言

予備的遺言

予備的遺言とは、相続させたい相手が遺言者より先に亡くなった場合に備えて、第二順位の相続人を指定しておく遺言のことです。

たとえば、妻に全財産を相続させる遺言を遺しても、妻の方が先に亡くなるかもしれません。

このような場合に備えて、妻が遺言者より先に亡くなった場合には、妻に相続させるとした財産を子どもなどの別の人に相続させると遺言に記載して、万全を期すことができるという内容の遺言書のことです。

予備的遺言について、詳しくは下記リンクからご確認ください。

合わせて読みたい:相続人が先に亡くなった場合どうなるの?予備的遺言について解説!

なお、予備的遺言は「跡継ぎ遺贈」と異なり、あくまでも自分の財産を、自分が亡くなった時に誰に相続させるかを決めるものです。そのため、しっかり有効と判断されます。

相互遺言

相互遺言とは、お互いが「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言のことです。

相互遺言について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。

合わせて読みたい:LGBTや同性パートナーの遺言書の残し方〜相互遺言について行政書士が解説!〜

相互遺言を利用することにより、どちらか一方が亡くなった場合の財産の行方を指定することができます。

例えば、ご夫婦で相互遺言を利用した場合、一方が亡くなった際、確実に配偶者に財産を相続させることができます。

また、相互遺言を行うパートナーとお互いの死後の財産の行方についてお互いに意思を確認しておくことで二次的な財産の行方までコントロールすることが可能となります。

相互遺言も、あくまで自分が亡くなったときのことを決める遺言であるため、その内容は有効です。

さらに、予防として相互遺言+予備的遺言と組み合わせることで、仮にご自身よりも先に相互遺言のパートナーが亡くなった場合であっても二次的な受遺者を指定することができるため、予防策を取ることができるためさらに安心な手続きができるのではないでしょうか。

「後継ぎ遺贈」の記載がある遺言書を見つけたら専門家に相談

ご自身の大切な資産ですから、後の世代の手に渡っても大切にしてほしいと望むお気持ちはとてもよく理解できます。

しかし、裁判所の見解では、遺言者の真意を重視するような内容ではありますが、実務上の運用では後継ぎ遺贈は無効とみるのが有力であるため、後継ぎ遺贈の記載はしない方が望ましいと言えます。

一方で、現在では後継ぎ遺贈ともいえるような内容の遺言をしたい場合には、平成18年の信託法の改正により”後継ぎ遺贈型の受益者連続信託(信託法第91条)”が認められるようになっています。

また、民法上、後継ぎ遺贈は無効として取り扱われる可能性がありますが、上記に述べた「予備的遺言」「相互遺言」等により、後継ぎ遺贈と類似の効果も可能であるということができます。

このようにさまざまな制度が存在しているため、見つけた遺言書に書かれているのが「跡継ぎ遺贈」なのか、それとも他の制度を利用したものなのか分からず困ってしまう方もいるでしょう。

もし「後継ぎ遺贈」のような記載がある遺言書を見つけたら、相続の専門家に一度相談してみてください。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続を全般的にサポートしています。初回相談は無料なので、お困りのことがある場合はお気軽にお問い合わせください。

<参考文献>

・常岡史子/著 新世社 『ライブラリ今日の法学=8 家族法』

・大村敦志・沖野眞巳/著 有斐閣 『民法判例百選Ⅲ 親族・相続 第3版』