「兄弟姉妹が相続するのはどんな場合なのでしょうか?」

「”妻”と”私の兄”の仲が悪くて困ってますが、私の財産について、兄にも相続の権利が発生することはあるのですか?」

「自分たちには子供がいないけど、かわいい姪に遺産を遺してあげたいんです。姪が相続人になることはあるのでしょうか」

相続というと、通常は「配偶者」「子供(孫)」が財産を承継するケースが多いですが、自分の兄弟姉妹が相続人となる可能性もあります。

そこで今回は、兄弟姉妹が相続するのはどんな場合なのか、条件を見ていきましょう。手続の注意点についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

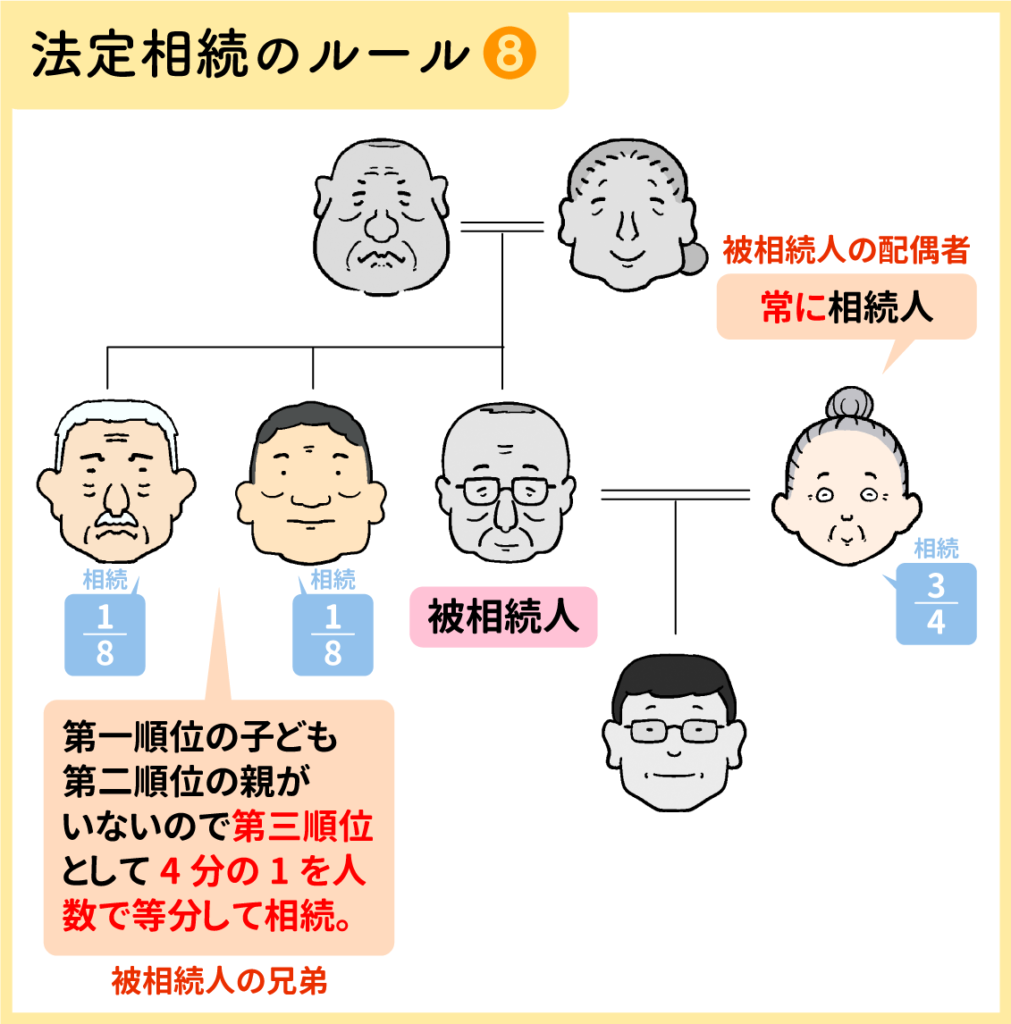

法定相続人と法定相続割合

法律では法定相続人と分割割合を以下の表のように定めています。

| 配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |

| 配偶者と子(直系卑属は第一順位) | 配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1 |

| 配偶者と父母(直系尊属は第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |

兄弟姉妹は第三順位であり、子や父母がいない時にやっと相続順位がまわってくることが分かりますね。

また、兄弟姉妹の相続割合は少なく、仮に相続の順番が回ってきたとしても配偶者がいればほとんどの遺産は配偶者のものになるということがお分かりいただけるかと思います。

これは兄弟姉妹は成人した後はそれぞれ独立し別個の生計を営むので、子や両親と比べると繋がりが薄いであろうとの法律上の考えに基づきます。

これまでは相続において兄弟姉妹が相続人となるケースはあまり多くありませんでした。

なぜなら兄弟姉妹は法定相続人の中で一番下位の第三順位なので、相続の順番が来ることが稀だからです。

しかしながら、昨今の日本では少子高齢化が加速し未婚率も高くなり、従来は相続人になりにくかった兄弟姉妹の方々が相続人となるケースが増加しています。

兄弟姉妹が相続人になる例

それでは兄弟姉妹が相続人になる例について見ていきましょう。

- 独身者で子もおらず、両親は死亡している場合

- 結婚しているが子はおらず、両親は死亡している場合

独身者で子もおらず、両親は死亡している場合

例えばですが、結婚をしてないので配偶者と子がおらず、父母は既になくなってしまった、親戚と聞いて思い浮かぶのは自分の兄弟姉妹だけ、といったケースが考えられます。

このような場合でもし被相続人が遺言を遺さないまま亡くなると法定相続になり兄弟姉妹が遺産を分け合うことになります。

結婚しているが子はおらず、両親は死亡している場合

結婚しているが子はおらず、両親は死亡している場合、まずは配偶者が相続人となり4分の3の権利を持ちます。

そしてもし兄弟姉妹が健在であれば、第三順位の相続人として、兄弟姉妹全員で相続財産の4分の1を相続できる権利を持つことになります。

(実務的には遺産分割協議によって、配偶者が全財産を相続すると決めることもあります。)

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

兄弟姉妹が関わる相続手続の注意点

兄弟姉妹が関わる相続手続の注意点としては、次の2点が挙げられます。

- 兄弟姉妹には再代襲相続がない

- 兄弟姉妹には遺留分請求権がない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

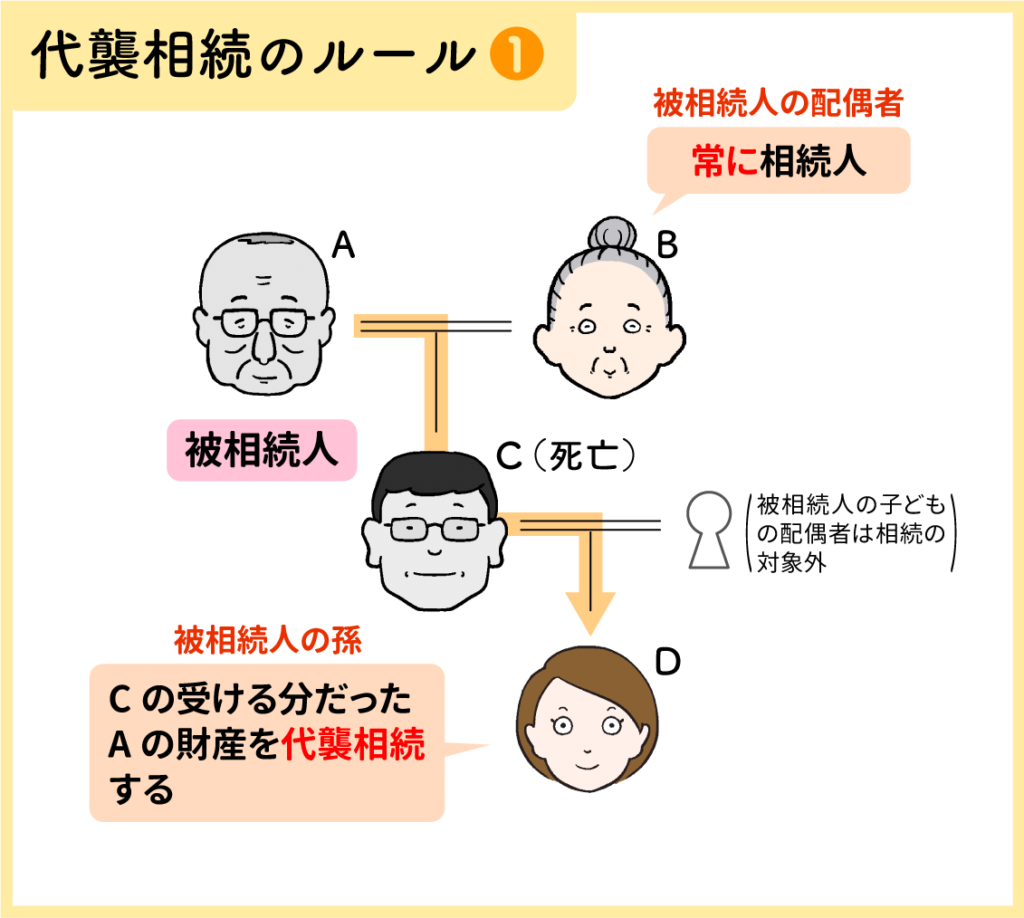

兄弟姉妹には再代襲相続がない代襲相続とは

兄弟姉妹が相続人となる場合、再代襲相続は発生しません。

そもそも代襲相続とは、本来相続人となる人が被相続人よりも前に亡くなってしまった場合や、何らかの理由により相続権を失っている場合に、相続人の子が代わりに被相続人の財産を相続することを指します。

例えば、夫Aと妻B、その子CとCの孫Dがいたとしましょう。

子Cが何らかの理由で夫Aより先に亡くなってしまったとして、その後夫Aが亡くなると、本来であれば妻Bと子Cが相続を受けますが既に子Cは亡くなっているので、Cの子である孫DがAの相続を受けることになります。

子Cが亡くなるという理由以外でも、Cが相続人としての資格を失う相続欠格や相続廃除を受けた場合でも孫Dは代襲相続を受けることができますが、Cが自分から相続を放棄する相続放棄の場合はその子であるDは代襲相続を受けることができません。

あわせて読みたい>>>数次相続とは?代襲相続・再転相続との違いや相続手続き・相続放棄の注意点を解説

この代襲相続は第一順位の子に対しては相続人が続く限り永遠に発生します。

子がいない場合は孫、孫がいない場合はひ孫・・・といった感じです。

第二順位の両親に対しては両親がいない場合は祖父母が相続となりますが、これは代襲相続という概念でなく父母、祖父母も含めて全部が第二順位という考え方なので、代襲相続にはあたりません。

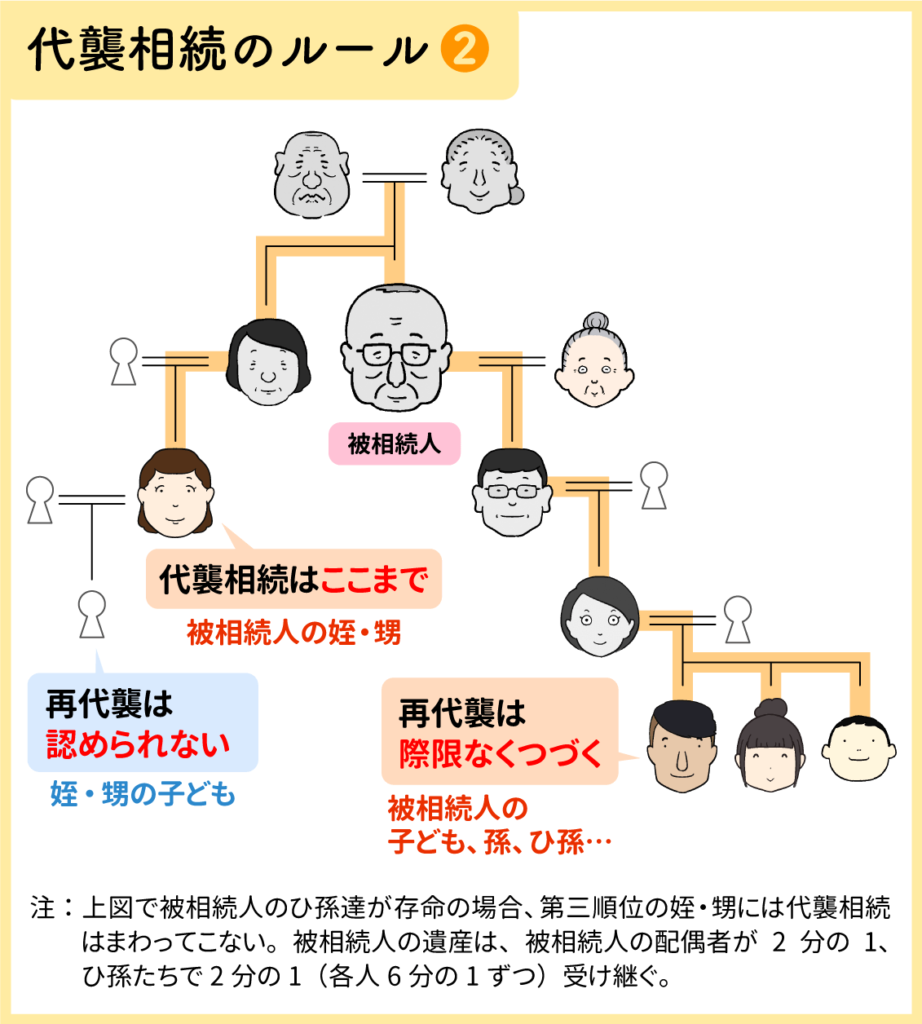

そして、第三順位の兄弟姉妹に関しては代襲相続が「一代限り」しか認められません。

第三順位の場合の代襲相続は兄弟の子、つまり被相続人から見て甥や姪までは認められますが、再代襲相続は認められていないので甥や姪の子は相続人になることができません。

先ほど述べた通り第一順位の子には制限なく代襲相続が認められるのに、第三順位の兄弟姉妹には一代かぎりというこの差はどこからくるのでしょうか。

法律において、子や孫のように自分から次の代に下がっていく血族は「直系」と言います。

一方、自分からみて一度上に上がって両親を経由してつながる兄弟姉妹とその子らは「傍系」です。

法律ではなるべく被相続人と関係の近かった相続人から遺産を受け継ぐことができるように設計されています。

傍系にあたる甥や姪の子となると、だいぶ関係も薄くなり被相続人の顔も知らないというケースも発生するでしょう。

また、仮に甥や姪の子にも再代襲相続を認めてしまうと、被相続人に配偶者がいた場合はその配偶者は縁の薄い甥や姪の子と遺産を分け合うことになってしまいます。

兄弟姉妹には遺留分請求権がない

もう一つの兄弟姉妹が法定相続人になる場合に気をつけなければいけないことは、兄弟姉妹には遺留分請求権がないという事です。

遺留分というのは、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利を指します。

例えばですが、遺言でまったく家族と関係のない第三者に全遺産を譲ると書かれていたら、残された家族は生活に困ってしまいます。

遺言が被相続人の最後の遺志として尊重すべきものだとしても、法律は現に今を生きる人たちの保護も考えなければいけません。

なので、被相続人の配偶者や子、両親といった法定相続人には遺言内容に関係なく遺産の取り分を主張する権利が認められています。

ところが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。

あわせて読みたい>>>遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

遺留分には生活保障の側面があり、相続は被相続人の死去によって生活にダメージを受けそうな人から優先的に財産をもらえるように配慮がなされています。

よって生計を共にしている可能性が低い兄弟姉妹より、より保障が必要であろう子や両親が優先的に保障されている設計となっています。

あわせて読みたい>>>遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

兄弟姉妹が関わる相続手続も行政書士に相談できる

別の生計を立てているとみなされているからこそ、法律では兄弟姉妹は法定相続人の中で一番の下位に位置付けられ、また再代襲相続や遺留分侵害請求権が認められていないといった制約を受けています。

また、兄弟姉妹は親子の様に縦の関係でなく横の繋がりであり対等な関係にあること。

そして相続には兄弟姉妹の配偶者もかかわってくるので、なかなか相続手続がスムーズに進められないことも珍しくありません。

このような場合、相続手続を行政書士に依頼することも可能です。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、兄弟姉妹が関わる相続手続、たとえば相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成などを対応しています。私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたしますので、安心してお任せください。

初回相談は無料なので、兄弟姉妹の関わる相続手続でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。