「うちは子どもがいないのですが、だれが相続人になるのでしょうか」

「夫の遺産は夫の両親にも分けないといけないと聞きましたが、本当ですか」

「親と兄弟の間の遺産分割はどうなるのでしょうか」

前回のコラムでは配偶者と子供がいる場合の相続について解説しました。

では、子供がいない場合の相続はどうなるのでしょうか。

遺言と法定相続の関係や相続順位のおさらいをしながら、例を使って学んでいきましょう。

あわせて読みたい>>>配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?

法定相続より遺言は優先する

まず大前提として、遺言があれば相続は遺言の内容に従います。

前回も触れましたが、遺留分という考え方があるので完全に遺言の内容通りになるわけではりません。

しかし基本的には遺言が故人(=被相続人)の最後の遺志として最も尊重されます。

遺言がない場合は法律に則ってまず相続人を決め(=法定相続人)、法定相続人が全員参加して遺産をどう分けるかの協議(=遺産分割協議)を行います。

分割内容は話し合いによって決めることもできますが、法律にも分割割合が定められているので法律通りに分けること(=法定相続)も可能です。

話し合いで分けるか法定相続をするかのどちらにするかは、法定相続人全員の合意により決めることができます。

法定相続人と法定相続割合

法律では法定相続人と分割割合を以下の表のように定めています。

| 配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |

| 配偶者と子(直系卑属は第一順位) | 配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1 |

| 配偶者と父母(直系尊属は第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |

| 配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |

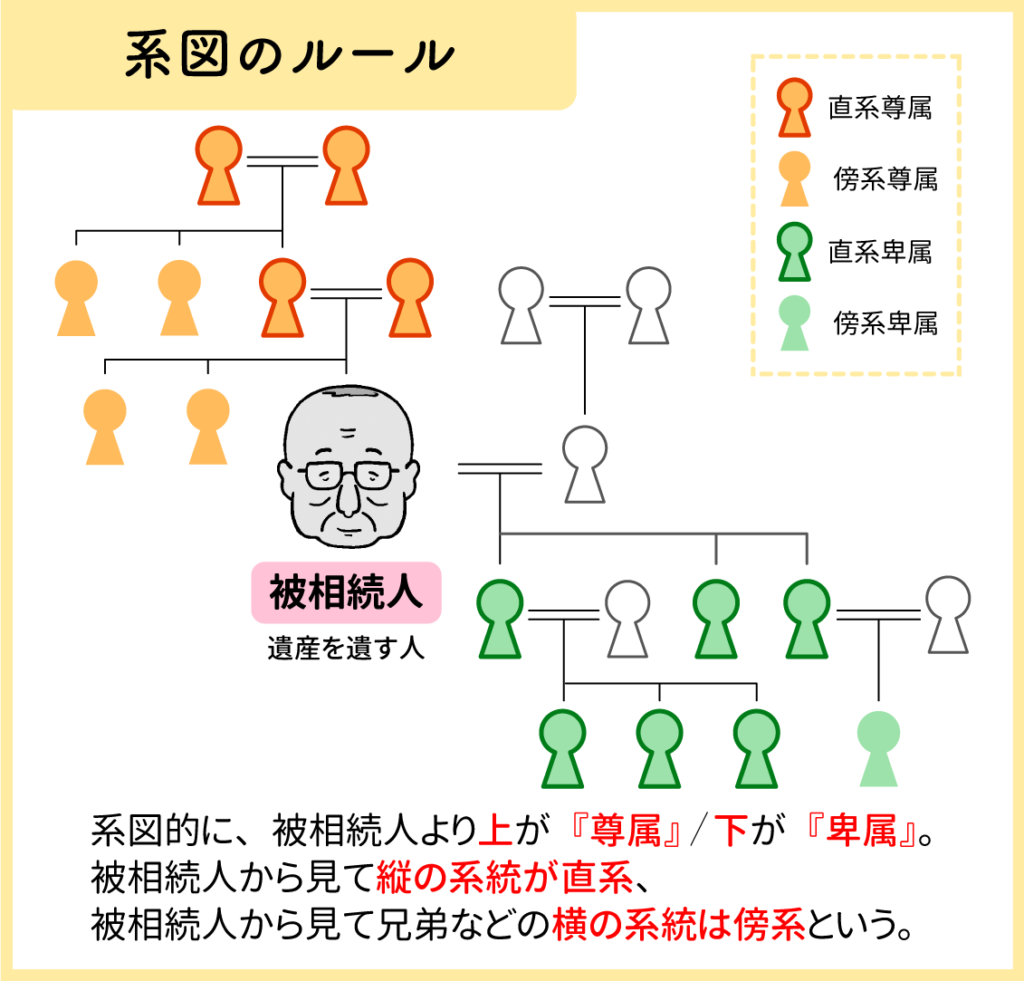

配偶者は常に相続人となる

配偶者は常に相続人となるので、親族が配偶者しかいなければ遺産は全て配偶者が受け継ぎます。

配偶者と子がいる場合は配偶者が遺産の半分、子が複数いる場合は残りの半分の遺産を子たちで等分します。

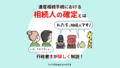

子は直系卑属と呼ばれ、第一順位として父母の第二順位より優先的に相続を受けます。

子は第一順位の相続人

この「順位」とは、上位の順位にあたる法定相続人が誰もいなければ下位の順位に相続を受ける権利がまわってくるという意味です。

子(=直系卑属)が第一順位、父母(=直系尊属)が第二順位、そして兄弟姉妹が第三順位となります。

説明だけ受けてもなかなかわかりませんよね。

それでは、例を使って説明させていただきます。

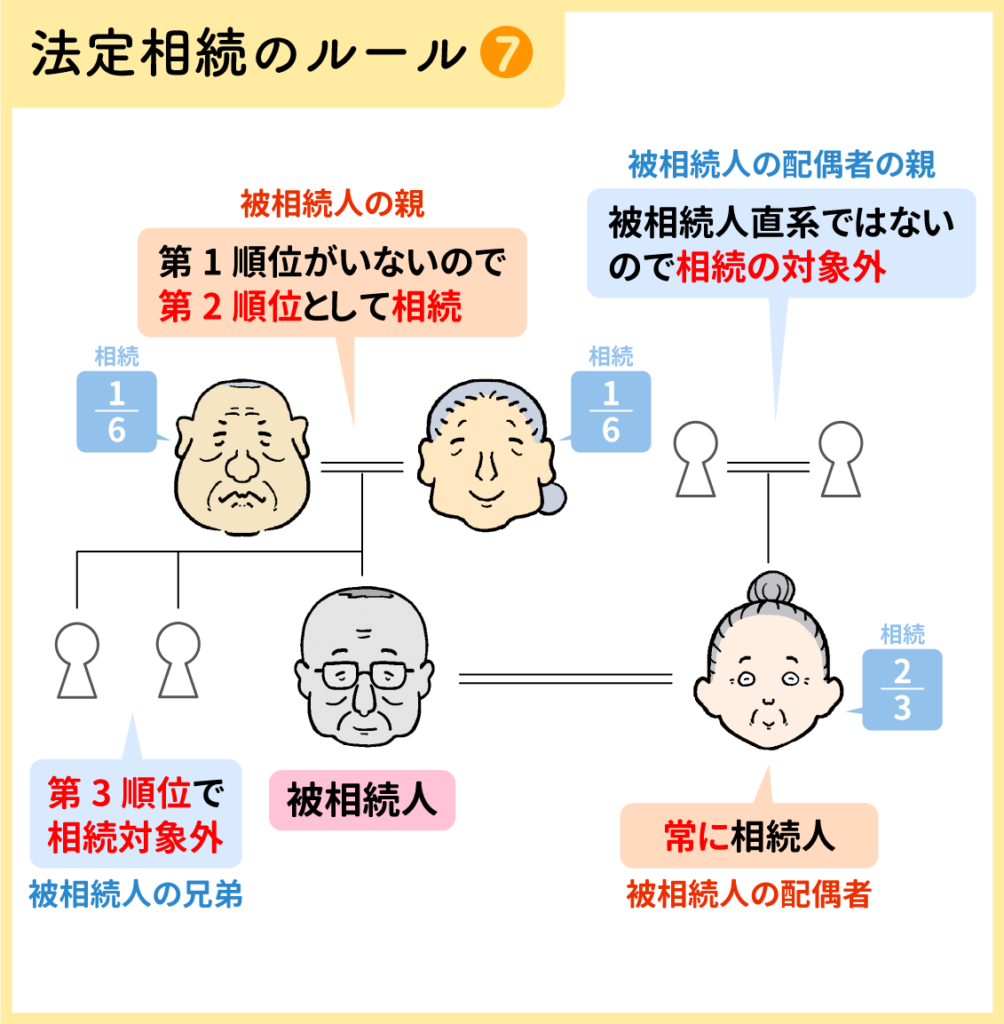

子供はいないが夫の両親と兄弟が健在の場合の相続人

妻は配偶者として必ず相続人になります。

子がいないので、遺産の3分の2は配偶者である妻が受け継ぎます。

子がいないという事は第一順位の相続人がいないということなので、第二順位の父母が相続を受ける権利を得ることになります。

ここで気をつけていただきたいのが、あくまでも相続を受けることができるのは「直系」のみということです。つまり、夫が亡くなったので夫の両親は第二順位になりますが、妻の両親はそもそも相続の範囲に含まれておりません。

そして、夫の兄弟は第三順位なのでこの場合は相続を受ける権利を得られません。

よって夫の財産は妻が3分の2、夫の両親が3分の1を等分するので夫の父が6分の1、夫の母が6分の1となります。

子供が先に死亡し夫の両親と孫がいる場合の相続人

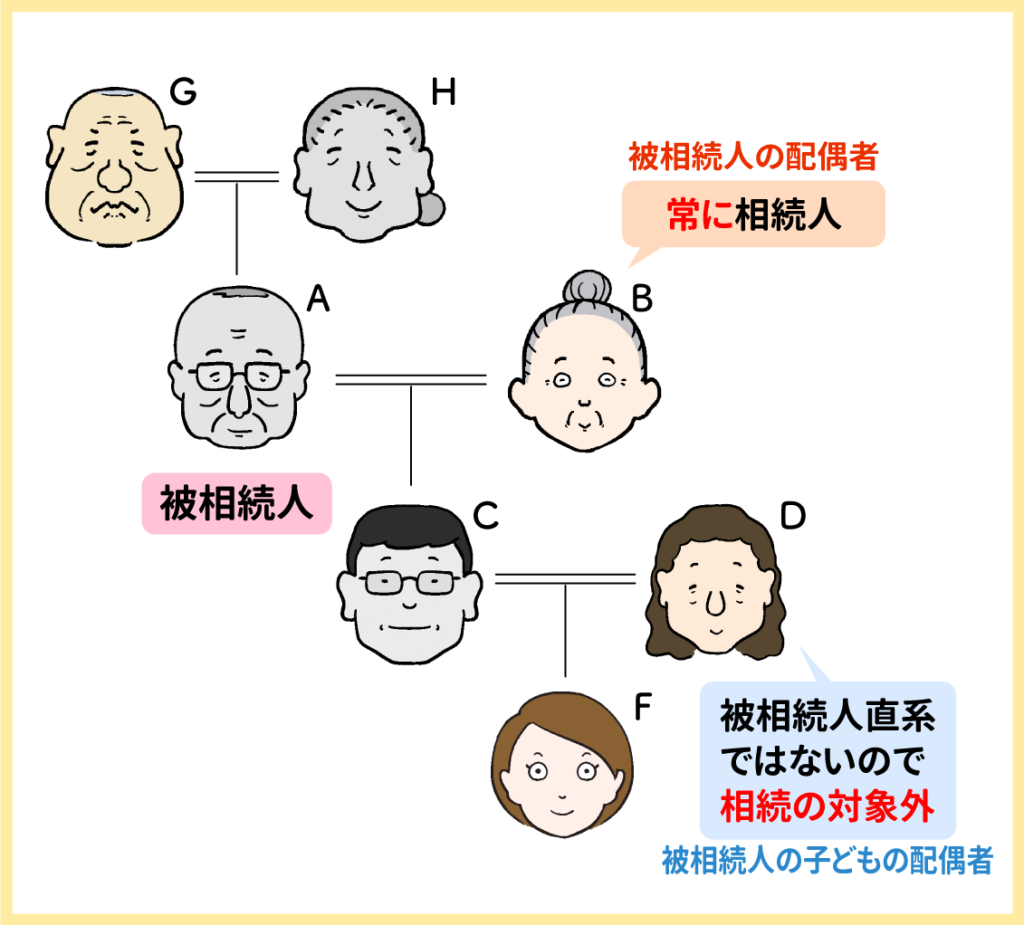

次の例は少し複雑になりますので、アルファベットをふって説明します。

夫Aと妻Bに子供Cがいて、その子Cが妻Dと結婚して子(孫)Fがいます。

しかし子Cは先に亡くなってしまい、子Cの妻Dと孫Fが残りました。

そして夫の父Gは健在ですが、夫の母Hは既に死亡しています。

この場合に夫Aが亡くなると相続人と相続割合はどうなるでしょうか。

まず、妻Bは配偶者なので当然に相続を受ける権利を得ることになります。

子Cは既に死んでしまっているので相続を受けることができませんし、その妻Dも夫Aの直系ではないので相続を受けることができません。

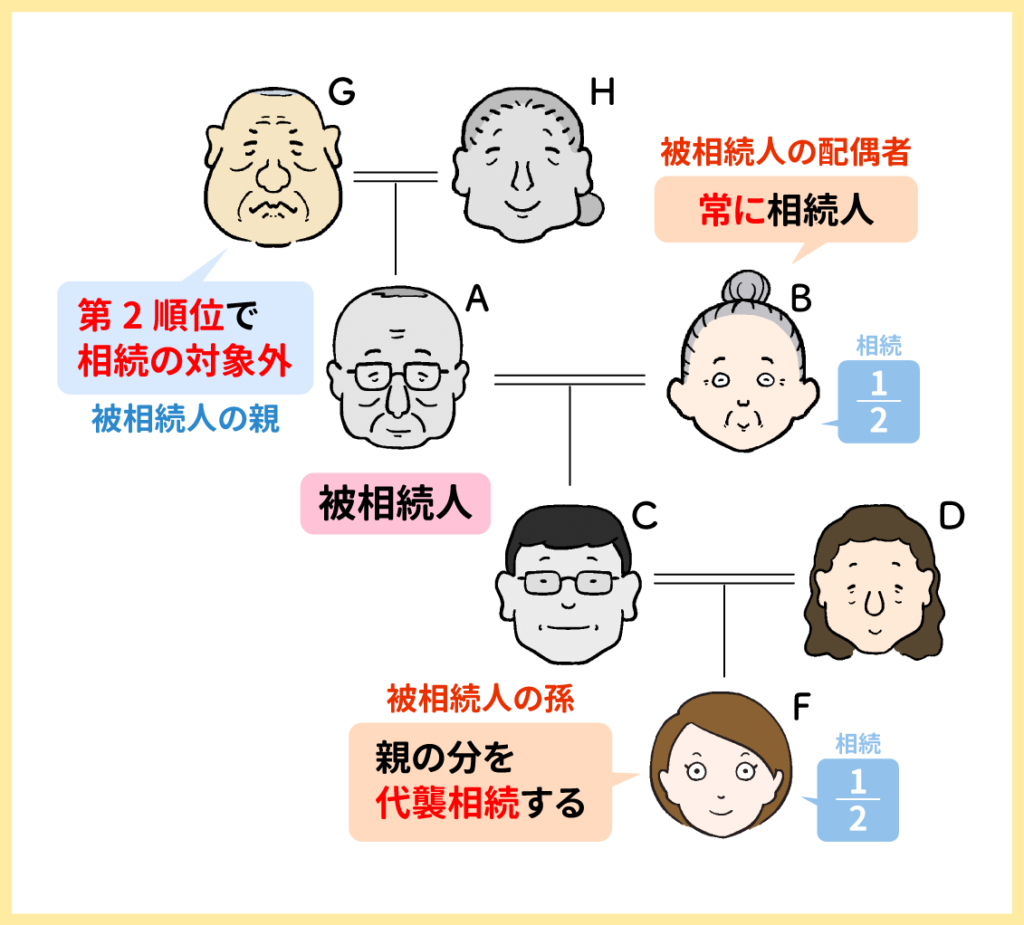

代襲相続人

しかし子Cと妻Dの間には孫Fがいるので、子Cが死んでしまっていても孫Fは一つ世代を飛び越えて夫Aの相続を受けることができます。

この世代を飛び越えて相続を受けることを「代襲相続」と言います。

あわせて読みたい>>>子供がいない夫婦の相続はどうなる?配偶者と両親への法定相続

そして代襲相続は下の代が存在する限り続きます。

仮にこの例で孫Fが亡くなって孫のIがいる場合は、子C、孫Fを飛び越えてひ孫のIが夫Aの遺産を相続することになります。

さて、例にもどると、孫Fが第一順位の法定相続人になるので夫の父Gは第二順位となり相続を受けることができません。

また、夫の母Hが亡くなっていることはこの相続には影響を及ぼしません。

よって、結論としては夫Aの遺産は妻Bが2分の1、孫Fが2分の1を相続することになります。

子や孫がいない場合は親が相続人となる

例を二つ用いて説明させいただきましたが、皆様の理解は深まりましたでしょうか。

今日学んだことの要点としては以下の3つです。

- 遺言がなく法定相続にする場合は、法律により相続の順位と割合が決まっている

- 両親は第二順位なので、子や孫がいない場合にのみ相続の順番がまわってくる

- 兄弟姉妹は第三順位なので子や孫、両親がいる場合は相続できない

次回は夫の兄弟姉妹が相続を受ける第三順位の説明を行います。

これまでのコラムでご不明点等ございましたら、なんなりと当サイト主宰の長岡行政書士事務所までご質問をお寄せください。

皆様の円滑な相続のお手伝いをさせていただければ幸いです。